来源:中国体育科学学会体能训练分会

摘要:离心超等长负荷方法(AEL)联合下肢力量运动的方式能够显著增强下肢力量;可是,目前针对这种联合训练的可推荐训练手段相对有限。在使用以下肢力量训练为基础的练习时,离心超等长负荷方法能够增强力量以及相关力量指标。在使用强化离心负荷手段时,应该包括深蹲跳、下蹲跳以及下蹲跳结合重量释放法或手持哑铃释放法。可使用弹力带辅助训练;然而,可使用相当于体重10-30%的外部负荷,这一领域还需要更多研究。未来研究需要探索基于力量动作模式的离心超等长负荷方法中增加离心阶段和向心阶段的负荷量问题。

关键词:弹力带;训练;跳跃;重量释放器;负荷设置

前言

力量和体能训练(S&C)教练希望研究人员揭示如何在抗阻训练中最大化地获得力量。肌肉力量对运动员的竞技表现有很大的影响,且决定着精英和亚精英运动员的竞技水平,下肢力量的额外增长与专项运动任务相关,比如变向和跳跃。

长期训练计划中,基于跳跃的训练(例如增强式训练、末端释放爆发力训练)已经被证实能够强化下肢力量发展。然而,这些方法的急性效果存在一些局限性;例如,在末端释放爆发力训练中,负重深蹲跳中最大力量的产生是在高负荷下实现的,最大的速度和功率是在无负荷条件下实现的。除非,当使用哑铃或六角形杠铃等器械时,峰值功率能够在<20% 1RM中实现。随后,举重训练被视为一种优越的训练方法,因为可以利用各种负荷和训练手段来提高力量-速度阶段的特定运动表现。此外,力量翻动作等练习中的运动阶段与下肢的离心负荷以及提高吸收特点有关。虽然这种方法被批评为难以学习,而且运动员在力量翻阶段具有一定的受伤风险,但这种受伤风险只可以在完成拉的派生动作练习时降低。因此,在基于力量运动中建立其他的离心负荷训练方法是一个备受关注的研究领域。

拉长肌肉离心训练的普及,意味着它能够提高运动表现。更具体地说,拉长肌肉离心训练能够使力量大幅增长。在肌肉的离心动作中,与向心运动的肌肉相比较,离心动作肌肉可以获得更大的力量和速度。然而,这表明在力量训练中负荷水平受到同心相位的限制。因此,离心阶段不会因最大负荷而负荷过重(即,对离心训练施加较低的相对负荷),从而减少偏心动作阶段受到的刺激。离心-向心耦合练习在离心训练阶段使用更大的力量,与单独的离心训练或传统等惯性训练相比,在力量功率等方面有较大提高,从而建立了离心动作训练方法以实现运动表现最大化。离心超等长负荷方法作为离心-向心耦合练习的替代方法,它是规定了离心动作肌肉产生力的强度。它由离心-向心耦合动作组成,离心负荷大于向心负荷。尽管如此,离心超等长负荷方法不应影响运动所包括的自然运动。

离心超等长负荷方法的相关研究目前已经调查了关于超负荷(>100% 向心1RM)在运动中的影响,例如深蹲和腿举。超负荷的离心-向心耦合运动的离心阶段概念是基于与功率动作相结合,例如跳跃运动。这种方法被称为次极大负荷离心超等长训练(<100% 1RM)的原因是负荷低于一次重复最大重量(1 RM)。尽管术语“次最大”与预期的训练过程无关,在该过程中,减少负荷以允许在跳跃等基于力量的运动中做出最大努力。因此,从这一点开始,使用次极大负荷离心超等长方法的跳跃运动将被称为离心超等长负荷训练。

Sheppard等人研究了在离心阶段手持两个加重板进行离心超负荷垂直跳跃的急性和慢性影响。在这一项长期干预研究中,与自重深蹲跳相比,极大地增强了垂直力量的产生,并提高了受试者的跳跃表现。在深蹲跳与跳深动作过程中,弹力带也可以作为离心超等长负荷方法的工具,与自重深蹲跳或跳深相比较,使用弹力带也能够提高运动表现,如力量和速度。最近一项针对100名参与者、研究人员、力量和体能教练的研究提出了他们对离心训练的看法;研究结果表明,由于缺乏如何充分实施离心超等长负荷方法的确切信息,实践者不愿意使用这种方法。因此,回顾目前所有基于离心超等长负荷方法的研究,以确定使用哪一种负荷和锻炼手段对提高离心超等长负荷方法的训练效益有更好的反应,是很有帮助的。所以, 本综述旨在确定目前在基于力量的运动中应用增强式强化离心负荷的方法,并分析其对运动表现的影响。此外,本研究提供了在应用环境中实施离心超等长负荷方法的明确建议。

强化离心负荷的生物力学特征

与传统等惯性训练相比,在训练中使用离心超等长负荷方法时,受试者通常通过增加质量,增加离心阶段的力量(力量=质量×加速度)。值得注意的是,由于重力是恒定的(9.81 m·s-2),因此,在海平面上时,如果海拔升高,重力也会改变。除非使用弹力带,或者其它非重力依赖设备(如气阻器械)外,零负荷以及离心超等长负荷方法(如哑铃释放方法)在离心阶段会等速下落(速度=距离/时间)。如果运动员在离心运动阶段的质量或速度增加,他们的动量(动量=质量×速度)和功率(功率=力×速度)增加;因此,他们必须使用更高的制动(离心)力(即离心峰值力)来减速制动。尽管在AEL期间,增加的质量在制动阶段结束时,即在摊销阶段(等距阶段)之前释放。只需要运动员能够重复利用摊销阶段中储存的肌肉弹性能量,即发力(向心)阶段与制动阶段施加相似的力。拉长-缩短周期的定义以及牛顿第三定律强化了这一点。如果在离心超等长负荷动作期间,施加更大的力并将其转移到发力阶段,有极大可能增强肌肉功能。这是因为存在更大的初始发力,运动员摊销阶段后的质量会减少,因此,力量(加速度)、速度以及由此产生的功率都会得到增强。此外,与自重深蹲跳相比较,强化离心负荷可能会增加发力力量和速度;在发力阶段的开始部分,需要更大的力量。不得不说,离心超等长负荷方法以及自重方式与受试者体重相匹配,因此,在离心超等长负荷方法中,更有几率提高速度和力量。

“次极大负荷离心训练”的运用是一个值得讨论的内容。虽然使用的负荷低于最大负荷,因此是次极大负荷,但这并不表明两种运动现象之间存在相关性。次极大负荷的目的是让运动员在使用较轻的负荷时尽最大努力,以确保技术动作和跳跃表现不收影响。因此将术语“次极大负荷离心超等长方法”替换成“离心超等长负荷方法”是谨慎的。此外,在涉及空中阶段的离心超等长负荷训练中,如果离心阶段负荷量过大,则可能会导致摊销阶段力量增加,肌肉力量则会减少。这在增强式训练中是至关重要的,因为它可能会降低运动表现。

强化离心负荷训练诱导效应的生理机制

许多潜在理论被提出来以解释离心超等长负荷方法的功能和结构训练效益。然而,其支撑机制尚未完全阐明。目前所提出的机制是神经驱动力的增强,理论上是通过动作中更快的拉长离心肌肉,以达到更大的向心力量,使肌肉阈值更大(例如白肌),导致本体感觉和向心收缩力量增强。另一种理论机制包括增强平行和串联肌腱复合体的拉长。这种机制增加了肌肉所储存的弹性势能,刺激红肌(Ia 型)神经传导,引起牵张反射。此外,由于肌腱的进一步拉伸,导致肌纤维发生位移,因此增加力量的产生。运动肌处于产生力量的状态,随后使得在动作的早期阶段产生更大的力。要深入了解这些机制,请参阅Wagle等的研究。此外,由于肌束的功能更依赖与其最佳长度和角度,因此建立肌肉联动模式可能有助于更大力量的产生机制。

强化离心负荷训练对运动表现的影响

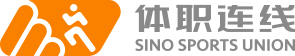

上述基于特定任务的神经以及生理适应可能会有利地转移到涉及拉长-缩短周期的体育活动中,它对提升运动表现有着直接影响。因此,将离心超等长负荷方法应用到基于力量动作的主要目的是增强肌肉功能,相关研究认为运动表现的提高在于力量和速度方面的提高,这是跳跃训练中的两个关键因素。然而,需要注意的是,在自重下蹲跳和离心超等长负荷方法的下蹲跳的相关研究发现,深度的垂直位移距离会影响速度和功率等指标。此外,一些研究发现,离心超等长负荷方法下的下蹲跳与自重下蹲跳或负重下蹲跳(loaded CMJ)相比,不会影响或降低跳跃表现(离心超等长负荷方法相关研究结果见表1)。

增强式离心负荷方法的运动处方

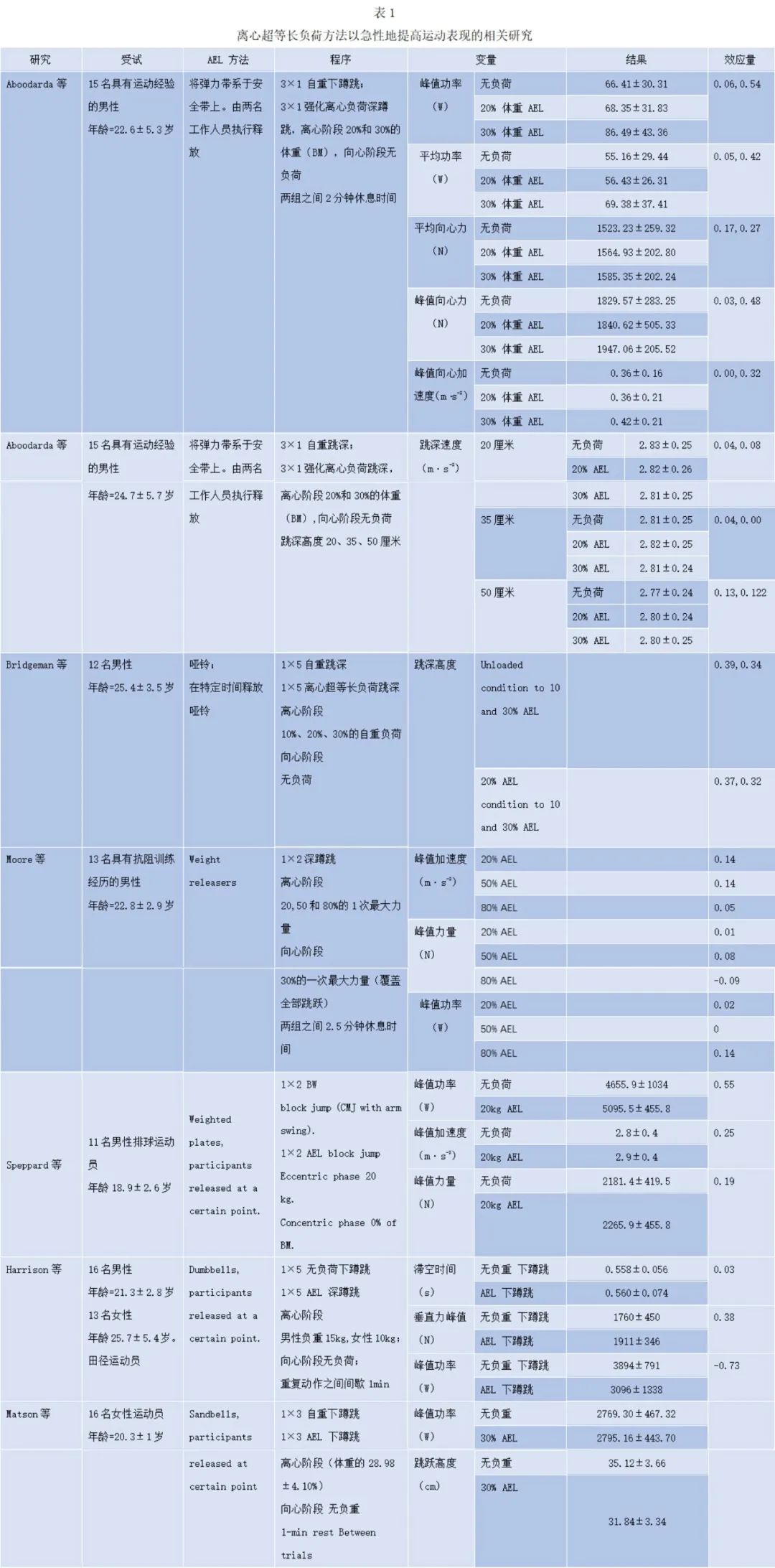

在离心超等长负荷方法的相关研究中,工作人员倾向于使用基于跳跃的训练,这些经典训练包括深蹲跳和跳深(表1)。必须注意的是,一些研究对比了自重下蹲跳和离心超等长负荷方法下蹲跳。因此,这些研究的跳跃方式归类为深蹲跳。将深蹲跳与离心超等长负荷方法结合起来似乎是有利的,因为,参与者在跳跃过程中会完成类似的深度位移,它可以使用于所有的离心超等长负荷方法的应用(图1)。

下蹲跳应用于离心超等长负荷方法的前提是受试者可以自行释放负重,例如手持的强化离心负荷器械,因为下蹲跳的深度是由运动员自行决定的。Aboodarda等人采用的重量释放器械或是释带器可能会对跳跃技术动作产生技术问题。当受试者达到一定深度时,重量释放器会被释放,而下蹲跳动作会干扰这一过程,因为它是在受试者所期望的深度进行的。如果受试者采用较为生硬的跳跃策略(例如,较小的深度位移),这可能会导致重量释放器无法脱离。如果在下蹲跳动作过程中加入重量释放器,必须设置一个正确的高度,力量和体能工作人员应该向运动员强调,他们必须进行足够的深度位移,直到重量释放器脱落。在Aboodarda等人的研究中,释带器的释放是由两位外部工作人员进行的,这可能会造成干扰,因为工作人员可能会在不同时间点释放,这会对训练产生显著影响,因此,这种方法不应该应用于下蹲跳动作。

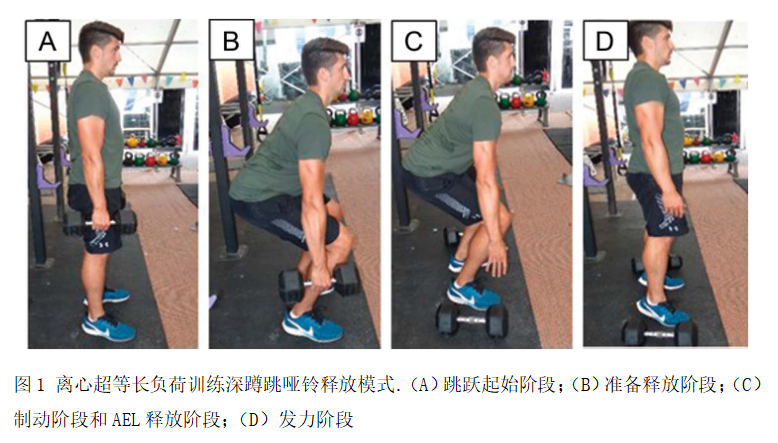

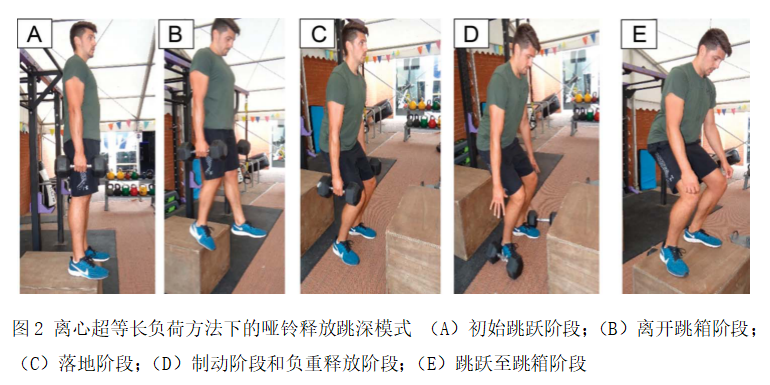

当运动员在空中阶段向地面加速下落时,重力会加大他们的质量,从而增加了着陆力,所以像跳深和重复跳跃方式是属于运动员的正确离心超等长负荷方法。离心超等长负荷方法已与跳深结合,受试者在使用离心超等长负荷方法的情况下从跳箱上移动下来,并在着陆时释放负荷,完成动作(图2)。当使用离心超等长负荷方法进行跳深动作时,任何运动员都会比自重跳深产生更大的力量。一个假设是,如果运动员的跳深高度增加,该方法可能会奏效,因为下落高度越高,受试者加速到地面的距离越长,运动员在着陆时对地面施加的力也就越大。然而,以往研究的结果中大体重(自重)的受试者不应在较高的高度下进行跳深,所以需要对选定的跳深高度以及离心超等长负荷方法的负重量进行更完善的研究。如果离心超等长负荷方法在这种情况下应用,将会模拟拥有大体重的参与者,因此可能导致严重的肌肉损伤。此外,如果离心超等长负荷方法负荷过大或者跳箱高度过高,这可能会导致比自重跳深更低的运动表现。

可以假设,如果从较高的高度跳深,这将会模拟使用离心超等长负荷方法时使用较低的跳深高度,这可能是应用离心超等长负荷方法的一个理由。然而,目前尚未有研究得出使用特定的离心超等长负荷方法的负荷量,对跳深高度或者较高的跳深高度与离心超等长负荷方法下的跳深方法之间的差异比较。离心超等长负荷方法可以和高翻及其衍生动作相结合,前提是使用一种反作用力,例如高翻和跳跃耸肩。高翻及其衍生动作将增加额外的锻炼和负荷,虽然在这一方面只有一项研究,教练可用来利用它们增强下半身力量。因此,需要更多研究调查这一类型的训练。

离心超等长训练的负荷应用

多项研究在基于跳跃运动应用的多种方法中,取得了较为积极的结果。然而在实际的力量和体能过程中,负重的应用可能会造成损伤风险。在基于跳跃模式的离心超等长负荷方法中比较流行的动作是哑铃释放。这种方法是运动员手持哑铃至于身体两侧,双臂至完全伸展,然后运动员进行起跳的制动阶段。当被试下蹲至跳跃的最低深度时,释放哑铃,落于地板,然后完成跳跃的发力阶段。这种跳跃手段不会影响技术动作的完成,且技术动作舒展,与离心超等长负荷方法的定义一致。然而,这种方法在健康和安全方面存在隐患,一旦运动员完成发力阶段,随即会缓冲落地,如果哑铃落入运动员的坠地空间,可能会造成伤害。一种方法是让运动员在高度较高的跳箱上完成坠地运动,而不是在地板上着陆,或者进行水平跳跃来避免这种情况。

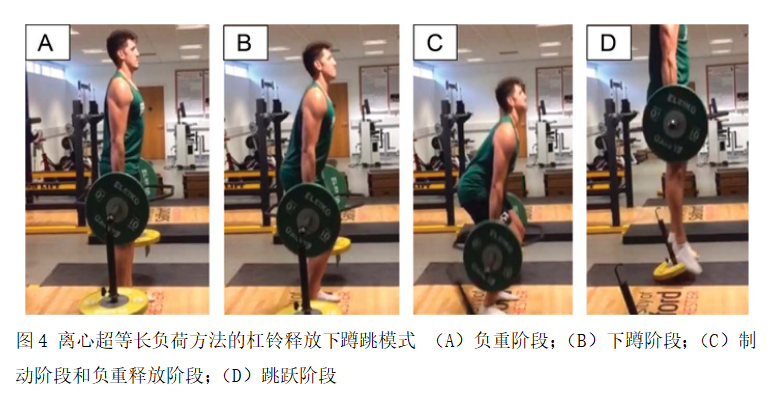

另一种方法是使用安全装置。该设备安装在杠铃末端,当参与者完成制动阶段与AEL释放阶段期间,杠铃就会落至安全装置上,整个动作也完成了(图 4)。只有一项研究观察了在离心超等长负荷方法下使用安全装置的研究。Hermes等人验证了安全装置在使用奥林匹克杠铃跳跃提肩的效果,然而,离心超等长负荷方法下20%-80%自重负荷的跳跃动作,与等惯性奥林匹克杠铃提肩动作相比较,跳起高度会有所降低。另一种有有吸引力的安全装置是使用六边形杠铃(图4)。六边形杠铃深蹲跳可以在一次最大力量的0-20%的负重下迅速提高力量输出。因此,基于跳跃的训练存在一定限制,六边形杠铃和安全装置的结合可以提高训练动作表现,并且允许使用更大的负荷用于增强力量等领域。

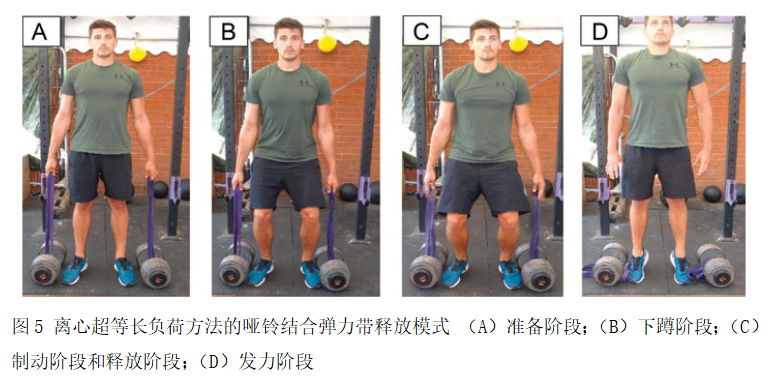

最后一种方法是在离心超等长负荷方法下使用弹力带。该方法是由两根弹力带连接到一根挽具上,两端分别由一名工作人员站在上方固定,然后运动员进行跳跃的离心阶段,当工作人员认为运动员已经下蹲至最低点时,释放弹力带,然后运动员完成跳跃。虽然这种方法能够提高动作表现,但也存在一定缺陷。离心超等长负荷动作是由两名外部工作人员发起并执行的,这对力量和体能训练练习是不具有实践意义的。其次,为了牵拉弹力带负荷,将弹力带牵拉至预期负荷,受试者站在力量平台上。最后,弹力带的释放可能会对运动员造成伤害(鞭打身体);并且当弹力带释放时,弹力带的反作用力会导致工作人员向运动员方向移动。然而,离心超等长负荷方法下使用弹力带方法比负重更具有应用前景,因为重力和弹力带的收缩力,弹力带能够让受试者拥有在重力下更快的加速度。因此,如果有一种方法可以在不需要外部工作人员辅助的情况下释放弹力带,这将会成为一个关键的研究方向。或者,实践者能够将两根弹力带固定在一个刚性物体上,拿着弹力带进行类似哑铃释放的操作,再者,量化弹力带张力也可能是极其困难的(图 5)。

训练负荷参数

在大多数的离心超等长负荷方法的研究中,离心阶段不超过30%自重或1 RM,这也就意味着40%至90%自重或1 RM负荷没有得到评估。Moore等人是唯一一个同时考虑增加离心阶段和向心阶段负荷的研究(表1)。尽管这项研究在离心超等长负荷方法下的干预实验的各项指标没有显著提高运动表现。Hermes等人提供了一项初步研究,评估了离心超等长负荷方法下跳跃提肩过程中的不同负荷效益,然而,由于研究结果只显示了跳跃高度指标,所以目前还不能对结果进行分析。Moore和Hermes等人的研究结果,离心超等长负荷方法与等惯性方法相比较,运动表现的相关指标没有显著差异或是降低。显然,未来研究有必要继续研究以加深对离心超等长负荷方法的理解,并要研究增加离心超等长负荷方法下的负荷量如何影响不同训练手段的训练效益。

目前,还没有特定负荷能够使运动表现最大化。一个原因可能是大多数研究对负荷量的使用不统一(自重或1 RM的百分比),因此,两者之间不能进行比较。自重或1 RM的10%至30%范围内的负荷在运动表现(例如力量和速度)不具有显著差异,因此,两负荷指标可交互使用。未来研究需要分析超过30%自重或1 RM的负荷量,已确定高负荷对运动表现的影响。此外,需要探讨向心阶段负荷大于离心阶段负荷情况下的结果。

离心超等长训练的结构设置

离心超等长训练的内容设置是训练期间,在完成一组练习后,必须重置训练手段,这意味着可能会影响计时和运动员状态。Wagle等人规定了在超负荷情况下,使用离心超等长负荷方法的下蹲动作时实施一种集群技术。无论如何,构建集群技术是能够应用于离心超等长负荷方法下的多种跳跃方式。集群技术由实践者在完成相同的训练动作期间,在每次动作训练间歇阶段完成。重复这一程序直至整套动作完成。在以跳跃为基础的练习中,通常需要重复1-4组,每组3-6次。因此,如果实践者训练程序要求重复一组以上的动作,那么应该使用集群技术。在这一过程当中,受试者在离心超等长负荷方法下重复一次训练动作,完成跳跃动作后,重置训练器械,然后重复完成动作,直至每组动作完成。这一过程包括受试者进行一次离心超等长负荷训练,完成跳跃后受试者重置训练器械。

实践应用

与常规跳跃相比较,离心超等长负荷训练方法能够使力量和速度等方面等得到增强。当运动员使用离心超等长负荷方法时,负重策略应该包含两种,一种是运动员自行释放负重,另一种是使用辅助重量释放。创造一件能够使得弹力带自主释放的器械是非常吸引人的,因此本研究建议对此进行进一步研究。离心超等长负荷训练可以应用于各种以力量为基础的练习,建议使用深蹲跳和下蹲跳动作。跳深和六边形杠铃深蹲跳需要进一步的研究才能给出应用建议。更多的研究应该探索在使用离心超等长负荷方法时增加离心阶段和向心阶段负荷对运动表现的影响。集群设置应被使用在离心超等长负荷方法应用期间的训练程序,以保证正确的组织程序设置。随着训练程序的增加,以遵循以往的以力量为基础的训练建议。